Sondage : 82% des agriculteurs prêts à réduire les pesticides grâce aux mesures miroirs

Un sondage Odoxa pour la FNH révèle une tendance de fond : si les produits importés étaient soumis aux mêmes règles de production qu'en Europe, 82% des agriculteurs accepteraient de réduire les pesticides. Ce message résonne comme une alerte alors que l'UE s'apprête à ratifier l'accord UE-Mercosur et que la Ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, prône la souveraineté alimentaire.

Alors que l'Union Européenne semble renoncer à ses ambitions de transition en simplifiant l'usage des pesticides pour favoriser la compétitivité mondiale, ce sondage exclusif réalisé par Odoxa pour notre Fondation en novembre 2025 change la donne. Il montre que l'usage des engrais et pesticides préoccupe 81% des agriculteurs. Plus marquant encore : 82% d'entre eux sont prêts à réduire ces intrants si le mécanisme de réciprocité des normes (les mesures miroirs) est mis en œuvre. Cette volonté est soutenue par 93% des Français. Pourtant, le blocage persiste du côté politique : manque de vision et accompagnement insuffisant vers l'agroécologie sont pointés du doigt. Décryptage des résultats.

Santé et environnement : des inquiétudes majeures pour la profession

- L'impact du changement climatique : 85% des agriculteurs s'inquiètent de la baisse des rendements (46% jugent ce point "très important").

- La santé liée à l'usage des pesticides : 81% des agriculteurs sont préoccupés par l'impact des engrais et pesticides sur leur santé (48% le jugent "très important").

La responsabilité sanitaire : un devoir partagé

Les mesures miroirs : une solution plébiscitée par 90% des agriculteurs

- 56% d'adhésion en grandes cultures ;

- 55% en élevage ;

- 49% dans les cultures spécialisées.

Pourquoi les mesures miroirs sont-elles jugées vertueuses ?

- Amélioration de la santé : 83%

- Compétitivité et "Made in France" : 81%

- Protection de l'environnement : 80%

- Meilleure rémunération : 77%

Télécharger le sondage

Les mesures miroirs : Regard des agriculteurs et du grand public

Télécharger (format pdf - 569 Ko)Une condition sine qua non pour la transition agroécologique

- 90% des éleveurs seraient prêts à améliorer le bien-être animal et réduire les antibiotiques.

- 80% des agriculteurs accepteraient de déployer des infrastructures agroécologiques (haies, jachères).

- 73% seraient favorables à la diversification des cultures.

- 67% s'engageraient davantage dans des certifications (Bio, HVE, Label Rouge).

Ce qui bloque : le manque de courage politique

- Le manque d'engagement des responsables politiques (cité par 51%).

- La faible considération pour le monde agricole (47%).

L'analyse de la FNH

Pourquoi et comment accompagner les agriculteurs vers la réduction des pesticides ?

Depuis la Seconde Guerre mondiale, l’agriculture intensive, fondée sur les pesticides, s’est imposée pour assurer l’autonomie alimentaire. Malheureusement, ce modèle d’agriculture a montré ses limites : il épuise les sols, pollue l’eau, menace la santé des agriculteurs, des consommateurs et contribue fortement au dérèglement climatique. Il contribue également à l’effondrement de la biodiversité, dont les pollinisateurs, pourtant essentiels à 80 % de notre alimentation. Et, malgré ses coûts écologiques et sociaux colossaux, ce modèle intensif peine à assurer un revenu décent aux paysans. À la Fondation, nous travaillons donc à construire un modèle agricole basé sur l’agroécologie qui répare ces injustices et protège la nature. Pour y parvenir, nous soutenons le changement de modèle.

Pesticides de synthèse : pourquoi est-il si important de les réduire ?

Les effets négatifs de l’utilisation des pesticides sont aujourd’hui largement démontrés et documentés par les scientifiques. Ces effets concernent d’abord les agriculteurs eux-mêmes, qui voient le risque de développer certaines maladies graves augmenter, suite à leur exposition répétée à ces substances de synthèse. Ils concernent également la santé des consommateurs, les pesticides étant fortement présents dans l’air que nous respirons, dans nos sols et donc dans notre nourriture et l’eau que nous consommons.

L’utilisation de pesticides de synthèse est également reconnue comme étant l'un des facteurs principaux expliquant l'effondrement de la biodiversité et notamment des insectes pollinisateurs, dont notre production agricole dépend fortement.

Face à ces constats largement partagés dans le débat public, plusieurs politiques publiques ont été mises en place afin de réduire leur usage. La stratégie Ecophyto 2030 vise notamment à réduire de 50% l’usage des pesticides. Mais force est de constater leurs échecs, aucune trajectoire significative de baisse de l’utilisation de pesticides n’étant observable en France.

De plus, la France comme les autres pays européens, continue d’importer des produits agricoles cultivés avec des substances interdites chez nous. L’absence de mesures de réciprocité de normes sanitaires et environnementales avec les pays tiers comme la Nouvelle Zélande, le Canada, l'Indonésie ou les pays du Mercosur continue ainsi d’exposer certaines filières à une concurrence déloyale, et les consommateurs à des risques sanitaires.

Comment agissons-nous pour réduire l’usage des pesticides ?

La FNH se mobilise pour que la France se donne les moyens de réellement engager cette trajectoire de réduction de pesticides. Nous agissons pour faire évoluer les politiques publiques afin qu’elles se mettent en cohérence avec les objectifs nationaux de réduction des pesticides.

- Nous menons des études pour montrer qu’il est essentiel et urgent que les financements destinés à l’agriculture, publics comme privés, prennent en compte cet impératif de réduction des pesticides, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui.

- Nous plaidons pour que le plan Ecophyto conserve son ambition, et soit doté de moyens financiers adaptés pour identifier des alternatives et accompagner les agriculteurs. En effet, changer de pratiques coûte cher, et nous souhaitons démontrer les bénéfices collectifs que ces changements de pratique peuvent apporter. Nous plaidons donc également pour que des moyens techniques et financiers soient mobilisés pour développer et soutenir des alternatives, notamment l’agriculture biologique, afin que ces changements ne pèsent pas uniquement sur les agriculteurs.

- Nous agissons pour instaurer le principe de “mesures-miroirs” dans la réglementation européenne, afin que les produits importés respectent nos standards en termes d’utilisation de pesticides. Nous mobilisons ainsi les décideurs politiques (eurodéputés, parlementaires français, gouvernement…) afin de les convaincre de mettre en cohérence la politique commerciale européenne et les objectifs en matière de transition écologique et sociale.

- Nous demandons que les accords de libre-échange, comme le MERCOSUR, ne soient pas adoptés en l’état, car ils ne contiennent pas de garantie suffisante pour protéger certaines filières agricoles ni pour limiter les impacts environnementaux dans les pays européens comme dans les pays exportateurs.

- Nous sensibilisons et mobilisons également les citoyens, afin qu’ils s’emparent de ce sujet et comprennent comment les mesures-miroirs peuvent être un outil au bénéfice des agriculteurs et de la transition écologique et sociale.

Zoom sur nos dernières actions et publications

Découvrez notre Livret : “Comment agir pour les agriculteurs et la planète ?”

Du riz traité au paraquat, du bœuf dopé aux antibiotiques promoteurs de croissance, des pâtes à tartiner contenant des noisettes traitées avec plus de 4 pesticides interdits en Europe… Ce livret donne les clés pour comprendre comment ces produits se retrouvent aujourd’hui dans nos assiettes, quels sont les impacts pour la planète, les agriculteurs et les consommateurs, ainsi que les moyens d’agir face à cette situation.

Plongez-vous dans notre Étude : « Pourquoi est-il urgent de mettre en place des mesures-miroirs ?”

Dans ce rapport conjoint avec l’Institut Veblen et Interbev, nous proposons l’adoption de mesures miroirs afin d’imposer les normes environnementales et sanitaires européennes aux produits importés depuis les pays tiers. Cette étude s’appuie sur 5 études de cas (soja, noisette, riz, viandes ovine et bovine), et illustre la situation concrète de ces différentes filières agricoles face à la concurrence de produits importés depuis des pays en dehors de l'UE, ayant des normes environnementales et sanitaires moins exigeantes.

Soutenez notre actions de mobilisation #CequiNousRapproche pour dire stop à l'importation d'aliments produits selon des pratiques interdites en Europe.

Cette action a été lancée début 2024, alors que de nombreux agriculteurs manifestaient dans les rues européennes. Cette campagne, qui donne largement la parole à des agriculteurs et agricultrices engagés, démontre qu’il est possible de cultiver ou élever des animaux en préservant le vivant, mais que cela nécessite un cadre protecteur.

Notre pétition citoyenne pour demander l’introduction de mesures-miroirs a déjà recueilli plus de 100 000 signatures.

Pourquoi et comment favoriser la consommation de produits bio et sans pesticides ?

Vitale, l’alimentation coûte de plus en plus cher. Cher au climat, puisqu’elle engendre 22 % des émissions de gaz à effet de serre en France, 3ᵉ poste le plus émetteur après le transport (30 %) et le logement (23 %). Cher à la biodiversité, l’usage des pesticides de synthèse étant responsable de la disparition de très nombreuses espèces et de la perte de fertilité des sols. Mais aussi cher à notre portefeuille et notre santé : les pathologies liées à l’alimentation comme certains cancers, maladies cardiovasculaires, diabète, surpoids ou obésité représentant 80 % des causes de décès prématurés. Malgré tout, changer de pratiques alimentaires n’a rien d’évident, ni à la maison, ni en restauration collective. C’est là que nous intervenons.

Pourquoi est-il vital pour la planète et notre santé d’encourager l’agriculture biologique ?

L’agriculture biologique est le mode de production qui présente le plus de bénéfices pour la santé humaine, la qualité des sols, les ressources en eau, la biodiversité et le bien-être animal. C’est également une agriculture moins émettrice de gaz à effet de serre et plus résiliente face aux impacts du dérèglement climatique. Il est donc essentiel de développer cette agriculture en France. Plusieurs stratégies gouvernementales ont d’ailleurs fixé l’objectif d’atteindre 21% de surface agricole utile (SAU) en bio d’ici 2030.

Or, aujourd’hui, avec seulement 11 % de notre SAU en bio, nous sommes loin du compte ! Et depuis 2022, la filière a traversé une crise sans précédent : les surfaces en première année de conversion ont chuté de 40 % et, en 2023, les pertes économiques pour les agriculteurs biologiques ont été estimées entre 250 et 300 millions d’euros.

Comment sortir de cette impasse ? Quelle hausse de la consommation est nécessaire pour réactiver la filière ? Quels débouchés faut-il créer ?

C'est à ces questions prioritaires que nous travaillons.

Comment agissons-nous pour favoriser un changement de pratique à la cantine et à la maison ?

Pour permettre à chacun et chacune de manger plus sain au moins une fois par jour, quels que soient ses moyens, tout en favorisant le soutien au développement de filières bio et locales, nous avons identifié, dès 2007, la restauration collective (cantines scolaires, restaurants universitaires, d’hôpitaux, d’EPAHD…), et ses 3,8 milliards de repas servis chaque année en France, comme un formidable levier à activer.

Mais il n’est pas simple, quand on est un restaurant collectif, de faire évoluer ses recettes, ses fournisseurs, sa manière de cuisiner et de former ses équipes… tout cela dans un budget de plus en plus restreint.

Pour accompagner tous les acteurs de la restauration collective à faire évoluer leurs pratiques, nous avons créée en 2016, avec le réseau Restau’Co - avant la mise en place de la loi EGAlim (2018) qui pose l’objectif de 50% de produits durables, dont 20% de produits bio dans les assiettes - la démarche Mon Restau Responsable®.

Mon Restau Responsable®, c’est quoi ?

Mon Restau Responsable®, c’est une méthode originale, gratuite, qui permet à tous types de cantines, en gestion directe ou concédée, et de tous secteurs d’entrer dans une démarche de progrès, sur la durée, dans une logique gagnant-gagnant pour le personnel de cuisine, les convives et le territoire.

Cette démarche s’appuie sur 4 piliers : le bien-être des convives, l’assiette responsable, les éco-gestes et l’engagement social et territorial.

Pas de note, de label ou de classement, il s’agit d’une méthode évolutive, basée sur un système participatif de garantie qui privilégie la concertation entre les différents acteurs locaux impliqués :

- Tout commence par une séance publique à l’occasion de laquelle l’établissement présente ses engagements face à ses parties prenantes : convives, producteurs, distributeurs, associations, élus, etc.

- Par la suite, le restaurant organise tous les deux ans une séance de garantie, au cours de laquelle il fait valider, par ses parties prenantes le respect des engagements pris et il en présente de nouveaux. C’est bien le public présent, premier concerné par les promesses prises par le restaurant, qui est garant du respect des engagements !

Neuf ans après la mise en place de Mon Restau Responsable®, la démarche poursuit son développement avec plus de 2000 sites de restauration engagés partout en France. Ce sont ainsi 130 millions de repas bio, sains et durables servis chaque année, avec une part croissante de produits locaux et de saison.

Nous travaillons aux côtés d’une grande diversité d’acteurs de la restauration collective, à commencer par les cantines scolaires, de la crèche au lycée, des hôpitaux, des EPAHD, des entreprises, des administrations ainsi que des universités, avec l’objectif d’engager tous les CROUS de France dans la démarche en 2025.

En parallèle de l’accompagnement des cantines, et dans l’objectif d’aider celles et ceux qui consomment des produits bio, locaux et sans pesticides une fois par jour à la cantine, à le faire aussi à la maison, nous travaillons à la création d’un nouveau dispositif de mobilisation citoyenne à destination des familles. Nous publions également des livrets d’informations grand public pour vous donner toutes les clés pour mieux s’alimenter 365 jours par an.

Enfin, nous menons des échanges avec les enseignes de la grande distribution pour identifier des leviers afin qu’elles soutiennent davantage l’achat de produits bio en magasin et menons des actions de plaidoyer pour maintenir les objectifs nationaux en matière de SAU bio dans nos politiques publiques.

Zoom sur nos dernières publications

Découvrir notre Étude “Achats de bio en baisse : quel rôle de la grande distribution ?”

Nous avons étudié les stratégies en matière de bio des 8 principales enseignes de la grande distribution, qui représentent près de 60% des ventes de produits alimentaires et orientent fortement les choix des consommateurs. Et le constat général est que ces stratégies présentent des insuffisances importantes : aucun objectif chiffré en matière de vente de produits bios, une part d’offre en bio en diminution, des écarts de prix entre bio et conventionnel très variables entre les enseignes ou encore des investissements en matière de communication insuffisants en ce qui concerne les produits bios. Face à ce constat, le rapport identifie des actions concrètes à mettre en place par les acteurs de la grande distribution, et demande également à l’Etat de mettre en place des politiques publiques de soutien afin que l’AB trouve toute sa place dans les rayons de nos grandes surfaces.

Se plonger dans notre étude : « Agriculture bio : quels débouchés pour sauver la filière ? »

Alors que la consommation de produits bio tend à s’essouffler, la FNH montre dans ce rapport qu’il est nécessaire de mobiliser l’ensemble des secteurs pour créer les débouchés nécessaires à la relance de l’agriculture biologique. En effet, les politiques publiques ciblent actuellement principalement la restauration collective, mais cela ne suffira pas : il est également nécessaire de mobiliser la restauration commerciale et la consommation à domicile. La FNH propose ainsi des recommandations et une feuille de route, jalonnée, pour atteindre les objectifs de la France d’ici 2030 en matière de surface agricole utile en bio.

Télécharger notre Livret "Faut-il vraiment croire au bio ?”

Alors que la moitié des Français estiment manquer d’informations sur la bio et ses véritables bénéfices pour la santé et l’environnement, nous proposons un petit livret qui reprend les grands préjugés que nous entendons le plus souvent et nous y apportons des réponses concises : l’agriculture bio utilise-t-elle des pesticides ? Les labels bio sont-ils uniquement des outils marketing ? Quelles différences entre le bio français et espagnol ?

Stop au libre-échange : repensons le commerce mondial grâce aux mesures-miroirs !

Dans l’émission Sur le Front diffusée ce lundi 10 novembre sur France 2, Hugo Clément s’intéresse aux accords de libre-échange qui facilitent une grande partie de nos importations de produits alimentaires produits en dehors de l’Union européenne. Sur le papier, ces accords de libre échange, à l’image de ceux signés avec le Canada ou la Nouvelle-Zélande, visent à faciliter le commerce. Mais dans les faits, ils écrasent nos agriculteurs, ignorent les conditions de production déplorables dans les pays exportateurs, détruisent la biodiversité, amplifient le dérèglement climatique et mettent en danger la santé des consommateurs. L’accord UE-Mercosur, sur le point d’être soumis au vote 27 états-membres de l’EU, est sans doute le plus dangereux d’entre eux. Mais, si refuser le Mercosur est indispensable, à la Fondation, nous restons tout de même convaincus qu’un autre commerce international est possible. Pour y parvenir, commençons par mettre en place des mesures-miroirs.

C’est quoi le problème des accords de libre-échange, en particulier de l’Accord UE-Mercosur dont on parle tant aujourd’hui ?

Sur le Front, l’émission d’Hugo Clément, nous emmène dans les coulisses des accords de commerce qui régissent une grande partie des importations de denrées alimentaires que l’on retrouve tous les jours dans nos assiettes sans le savoir : viande bovine élevée dans des feedlots, nourrie au soja OGM responsable de la déforestation et aux antibiotiques activateurs de croissance, agneaux soumis à des pratiques à l’opposé du bien-être animal, lentilles traitées au glyphosate juste avant la récolte, noisettes pulvérisées avec pas moins de 15 insecticides, dont 4 hautement cancérigènes, interdits en UE parfois depuis 30 ans … etc. Avec Thomas Uthayakumar, directeur des programmes de la FNH, nous avons été aux côtés de l’équipe d’Hugo Clément pour dresser un constat sans appel : la façon dont sont construits les accords de libre-échange est néfaste à tous points de vue et le pire est à venir avec l’accord UE-Mercosur, sur le point d’être soumis au vote.

Pourquoi l'accord UE-Mercosur est-il si dangereux ?

- Déforestation pour produire du soja OGM et de la viande bovine à bas coût.

- Antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance,

- Conditions d’élevage néfastes pour les animaux ,

- Pesticides dangereux autorisés,

« Pire encore, ce texte menacerait toute politique future de protection de la nature, du climat et de la santé. Le danger ne vient pas seulement du contenu de l’accord UE-Mercosur, mais de sa logique même »

Directeur des programmes et du plaidoyer de la FNH

Comment faire dans un contexte de mondialisation ? Faut-il arrêter de commercer ?

Les mesures-miroirs : un maillon essentiel pour commercer autrement

Pour garantir un véritable juste échange, la Fondation plaide aussi pour que les mesures-miroirs soient complétées par des mesures de solidarité internationale.

« En soutenant cette logique, l’Europe et la France contribueraient à bâtir un système d’échanges plus juste qui encouragerait les efforts de transition de nos agriculteurs, grâce aux mesures miroirs, et aiderait les agriculteurs des pays partenaires à élever leurs standards sociaux et environnementaux. C’est cela, le sens du juste échange que nous portons à la Fondation. Mais Il manque une volonté politique forte pour que cela devienne réalité ».

Directeur des programmes et du plaidoyer de la FNH

Signer notre pétition pour mettre en place des mesures-miroirs !

Pendant que la Commission européenne tente de faire voter l’accord UE-Mercosur, la Fondation rappelle que de nombreux députés européens se sont déjà engagés auprès d’elle et son partenaire, l’Institut Veblen, à porter les mesures-miroirs et à renforcer la transition agroécologique.

Regarder la vidéo "Mesures miroirs : les députés s'engagent"

Le Commissaire à l’agriculture s’est lui-même positionné en faveur de ce type de mesures lorsqu’il a présenté sa vision pour le futur de l’agriculture européenne en février dernier.

Pour nous aider à mettre en place les mesures-miroirs, joignez votre voix à la nôtre en signant notre pétition déjà soutenue par plus de 101 000 citoyens et citoyennes.

Ensemble, ouvrons la voie à un commerce plus juste. Demandons des mesures-miroirs pour les agriculteurs, la planète et notre santé !

Agriculture biologique : le guide complet pour comprendre les enjeux du bio

L'agriculture biologique suscite de nombreuses interrogations : ses bénéfices sont-ils réels ? Son coût est-il justifié ? Face aux idées reçues, il devient crucial de s'appuyer sur des faits scientifiques pour comprendre les véritables enjeux du bio. Ce guide complet répond à vos questions essentielles sur l'agriculture biologique.

Le bio : mode ou véritable engagement ?

- des contrôles rigoureux réalisés par des organismes certifiés

- un cahier des charges exigeant, qui encadrent la sélection des semences,

- l’utilisation des substances autorisées et le respect de l’environnement.

Contrairement à ce que l’on peut lire, le bio n’est pas une simple opération marketing mais une démarche crédible qui vise à préserver les sols, les ressources en eau, la biodiversité et la santé humaine.

Des bénéfices prouvés pour la santé et l’environnement

Le prix du bio : que cache le ticket de caisse ?

Peut-on nourrir le monde avec le bio ?

Livret : "Faut-il croire au bio ?"

Découvrez le vrai du faux sur l'agriculture biologique : bénéfices santé, impact environnemental, prix justifiés. Guide gratuit à télécharger pour tout comprendre du bio.

Je télécharge le livret (format pdf - 2 Mo)

Loi Duplomb : un vote dramatique, mais pas une fatalité !

L’Assemblée nationale a adopté la loi Duplomb ce mardi 08 juillet 2025. Un texte qui réautorise des pesticides dangereux comme l’acétamipride, et marque un net recul pour la santé publique, l’environnement et l’avenir de l’agriculture en France.

À la Fondation pour la Nature et l’Homme, nous partageons l’indignation de nombreux citoyens, scientifiques, professionnels de santé et agriculteurs engagés dans une transition agroécologique. Mais surtout, nous refusons de céder au découragement.

La loi Duplomb : une loi qui fait mal

Cette loi Duplomb, adoptée le 8 juillet 2025, constitue un symbole des reculs environnementaux auxquels nous ne pouvons nous habituer. Elle incarne une triple régression :

- Un recul pour la santé publique, en autorisant à nouveau des substances connues pour leurs effets nocifs, notamment l’acétamipride, un pesticide neurotoxique et dangereux pour les pollinisateurs et la santé humaine;

- Un recul pour le climat et la biodiversité, en soutenant un modèle agricole intensif et polluant, en décalage avec les impératifs de transition ;

- Un recul démocratique, en contournant les débats parlementaires et en faisant primer les intérêts particuliers d’une minorité.

Comme l’explique notre directrice générale Stéphanie Clément-Grandcourt dans une prise de parole forte :

« Ce texte fait mal. Vraiment. Mais il ne doit pas devenir un précédent. »

Une fracture politique révélée

Le vote de la loi Duplomb met également en lumière des tensions internes au sein du bloc majoritaire. Plusieurs députés ont eu le courage de s’abstenir, voire de voter contre leur groupe.

« Nous aurions aimé qu’ils soient plus nombreux à écouter tous les agriculteurs, citoyens, scientifiques, médecins, spécialistes de la biodiversité qui se sont exprimés, plutôt que de choisir de faire passer les intérêts particuliers d'une minorité avant la santé de tous, l'environnement et l'équité dans le monde agricole. » explique Stéphanie Clément-Grandcourt.

Sur le terrain, une autre réalité existe

Face à ce vote dramatique, la Fondation pour la Nature et l’Homme continue de se battre sur tous les fronts : auprès des décideurs, dans les médias, sur les territoires, auprès des citoyens. Car une autre agriculture est non seulement possible, mais déjà en marche.

« Pour une loi Duplomb qui passe, nous avons une majorité d’agriculteurs qui sont prêts à changer de modèle et qui veulent moins de pesticides dans leurs champs », rappelle Stéphanie Clément-Grandcourt.

Partout en France, nous accompagnons :

- Des agriculteurs qui s’engagent pour une production durable, plus respectueuse des sols, de la biodiversité et de la santé ;

- Des restaurants collectifs – écoles, hôpitaux, CROUS, EHPAD – qui rejoignent notre démarche Mon Restau Responsable pour proposer plus de repas bio, locaux et durables ;

- Des enseignes de grande distribution que nous challengeons pour rendre l’alimentation bio accessible à tous.

Une mobilisation intacte pour les prochaines batailles

Ce texte ne signe pas la fin de la transition agricole, bien au contraire. Il renforce notre détermination à construire une agriculture plus juste, plus résiliente, plus compatible avec les limites planétaires.

« À la Fondation, nous sommes persuadés qu’un changement de cap est à portée de mains et que cette loi Duplomb est l’un des derniers actes de résistance d’un monde qui passe ».

« Nous serons mobilisés, vigilants, déterminés lors des prochains textes agricoles attendus dès le second semestre 2025 » Conclue la directrice générale de la Fondation pour la Nature et l’Homme.

C'est d'une loi sur un meilleur partage de la valeur, indispensable pour assurer un revenu digne pour les agriculteurs dont nous avions besoin. C'est d'une loi qui favorise l'agréocologie, protège le climat et la biodiversité dont nous avions besoin.

Cadmium et pesticides : l’alerte des scientifiques ignorée

Le cas du cadmium : un métal toxique présent dans notre alimentation

Le cadmium est un métal lourd. Et même s’il y a quelques jours encore son nom vous était inconnu, il est bien présent... dans nos assiettes. Céréales, pommes de terre, légumes, chocolat : 80 % du cadmium que nous accumulons tout au long de notre vie provient de notre alimentation. Il s’y retrouve par le biais des engrais phosphatés, utilisés massivement dans l’agriculture, particulièrement dans les systèmes intensifs.

« Le cadmium est naturellement présent dans les sols, mais son accumulation dans les plantes est amplifiée par les fertilisants phosphatés », explique Olivier Laprévote.

C’est un problème connu depuis longtemps. Dès 2011, l’agence française de sécurité sanitaire alertait sur les risques liés à ce métal. Et en 2019, elle recommandait déjà d’abaisser son seuil dans les engrais. Mais rien n’a changé au niveau européen.

« Nous sommes maintenant en 2025 et la norme européenne n'a pas bougé. L'avis de l’Anses était fondé, comme on le fait dans cette agence, essentiellement sur l’avis des scientifiques. Donc non seulement les scientifiques eux-mêmes ne sont pas forcément très écoutés, mais en plus l'agence qui consulte les scientifiques pour émettre ses avis ne rencontre pas un écho aussi large qu’on pourrait le souhaiter » regrette Olivier Laprévote.

Le problème du cadmium : une contamination invisible mais progressive

Contrairement à une intoxication brutale, le cadmium agit en silence. « On élimine le cadmium beaucoup plus lentement qu'on ne l'absorbe, et on l'accumule » précise Olivier Laprévote.

Et ses effets, eux, se font sentir... bien plus tard.

« On parle d’un risque qui s’apparente à la montée du niveau des mers : il est inévitable, progressif, et ses effets apparaîtront à long terme, notamment chez les personnes âgées. »

Insuffisance rénale, ostéoporose, maladies cardiovasculaires : ces pathologies sont aggravées par une accumulation chronique de cadmium. Et les enfants sont particulièrement à risque. En 2016, près d’un tiers des moins de 3 ans avaient déjà dépassé le seuil tolérable. « Donc si on prend un enfant de 3 ans en 2016, c'est un enfant qui a 12 ans aujourd'hui. On se projette sur des pathologies qu’il aura potentiellement dans 50 ou 60 ans ».

Le parallèle avec les pesticides : des alertes ignorées

Dans le même temps, le Parlement s’apprête à voter la loi Duplomb, qui pourrait réintroduire des pesticides néonicotinoïdes, pourtant reconnus comme extrêmement nocifs pour les pollinisateurs, la biodiversité et même la santé humaine.

Le point commun entre le cadmium et les pesticides, c’est que les alertes scientifiques sont connues. « Et pourtant, elles ne sont pas entendues… » nous explique le toxicologue.

Les pesticides, comme le cadmium, posent des questions de modèle agricole. Concernant l’usage des pesticides de synthèse, des plans ambitieux avaient été lancés pour réduire l’usage des pesticides dans les années 2010. Pourtant, leur consommation a augmenté, en totale contradiction avec les engagements pris.

Une culture scientifique absente des décisions politiques

Pourquoi les alertes ne sont-elles pas suivies d’effets ? Pour Olivier Laprévote, c’est un problème de culture scientifique chez les décideurs.

« Je pense que la culture scientifique n'est pas assez représentée dans les instances de décision politique. Or s’agissant de pesticides, de la contamination des aliments, de l'élevage, des pratiques agricoles, si on ne met pas la préoccupation sanitaire dès le départ, on risque de prendre de très mauvaises décisions. Et je pense qu'un certain nombre des aspects de la loi (Duplomb) qui est proposée au vote ne sont pas du tout rassurants sur ces différents points », résume-t-il.

L’agence française de sécurité sanitaire (ANSES), qui base ses avis sur les travaux de scientifiques n’est pas écoutée comme elle devrait l’être. Résultat : des lois sont votées sans véritable prise en compte des risques sanitaires à long terme.

Le bio, un levier de réduction…

Le bio est souvent cité comme un rempart face à ces substances toxiques. Et les données disponibles vont dans ce sens.

« Une méta-analyse de 2014 montre que les légumes issus de l’agriculture biologique contiennent deux fois moins de cadmium que ceux de l’agriculture conventionnelle. » explique le scientifique.

Pourquoi ? Si l’on retrouve du cadmium en agriculture biologique parce qu'on ne peut pas faire autrement, le phosphate étant dans le sol, et le cadmium aussi, les doses sont bien moindres. En cause : moins de recours aux engrais minéraux, plus de compost, d’humus, de fertilisants organiques.

Ce que demandent les scientifiques : mesurer pour décider

Le message que Olivier Laprévote souhaiterait adresser aux parlementaires est clair, il en va des pesticides, comme du cadmium : avant de prendre des décisions, il faut d’abord mesurer. Sinon, on décidera à l’aveugle.

«Il est impératif d'identifier, de quantifier de façon systématique toute substance qui est susceptible d'avoir des effets sur la santé humaine de façon extrêmement suivie, extrêmement précise, et depuis la fabrication des produits eux-mêmes , in fine, ce que l'on va retrouver dans le corps humain : chez les enfants, chez les nouveau-nés, dans les aliments bien entendu, chez les agriculteurs, qui sont souvent les premières victimes de ces expositions. Si on ne mesure pas, on ne saura jamais on prendra des décisions épouvantables. » martèle-t-il.

Il ne s’agit pas d’interdire pour interdire, mais de fonder les décisions sur des données fiables et actualisées, en tenant compte de la santé publique.

Loi Duplomb : quelles limites face aux pesticides ?

Face à une possible bascule historique, la Fondation pour la Nature et l’Homme décrypte ce qui se joue en coulisse et appelle les décideurs publics à faire preuve de lucidité et de responsabilité.

La loi Duplomb est censée faciliter l'usage de certains pesticides précédemment interdits en France. Mais qu’en est-il réellement sur le terrain ? Face à la présence persistante de résidus de pesticides dans l’environnement voire dans l’eau du robinet, l'orientation de ce texte questionne la trajectoire de réduction des pesticides affichée par la France.

À l’issue de l’examen de la PPL Duplomb, la FNH alerte sur des reculs environnementaux graves, votés en conscience par les députés du socle commun et de la droite. Sous couvert de répondre aux mobilisations agricoles, largement instrumentalisées, ce texte sert en réalité les intérêts d’une minorité, en renforçant un modèle industriel dépassé : exploitations de grande taille difficiles à transmettre, usage accru de pesticides, réduction des contrôles, mépris pour le bien-être animal et affaiblissement du droit environnemental. Les vrais problèmes des agriculteurs – revenus et partage de la valeur, transmission, résilience face aux crises et aux aléas climatiques – restent ignorés. Décryptage de la situation.

Santé publique sacrifiée et retour des

néonicotinoïdes

L'article 1 constitue une attaque frontale contre la protection de la santé publique avec :

-

La suppression de la séparation cruciale entre vente et conseil pour les phytosanitaires.

Il s’agit là d’un conflit d'intérêts manifeste qui sabote les efforts collectifs de réduction des pesticides. En parallèle, la réforme de l'accompagnement des agriculteurs reste dangereusement insuffisante, ne fixant aucun cadre structuré pour répondre aux besoins réels du monde agricole dans sa transition.

- La réautorisation des néonicotinoïdes, poisons notoires pour les pollinisateurs et l'environnement, qui représente un recul environnemental catastrophique et irresponsable.

- Une disposition inacceptable obligerait désormais l'État à indemniser les exploitants en cas de retrait de produits toxiques encore autorisés dans l'UE, paralysant de fait la capacité de l'ANSES à protéger les Français contre des molécules dangereuses.

- L’institutionnalisation du Comité des solutions, une instance opaque fonctionnant sans aucune transparence vis-à-vis de la société civile, renforçant un système qui échappe au contrôle citoyen.

Malgré nos demandes répétées au Ministère de l’Agriculture, la FNH n’a pas pu avoir accès aux travaux issus de ce comité alors qu’ils permettraient d’éclairer les actuels débats sur les impasses phytosanitaires rencontrées par la profession agricole.

Un doublement du nombre d’élevages industriels est à craindre

L'article 3 - aggravé par la commission des affaires économiques par rapport à la copie issue du Sénat - prévoit de :

- Relever les seuils nécessitant enregistrement et autorisation

environnementale pour les élevages industriels, facilitant l'expansion d'élevages hors-sol qui ne représentent pourtant que 2 à 3% des exploitations. - Sous couvert de protéger l’élevage français, cet article est en train de trahir notre modèle d’élevage, encore majoritairement à taille humaine et reposant encore sur les prairies. Avec cet article, le nombre d’exploitations industrielles et leur nombre d’animaux pourraient doubler demain, au détriment de l’environnement, de notre santé et du bien-être animal.

- Malgré l'opposition de 85% des Français à l'élevage intensif, un amendement supprime les réunions publiques avant l'installation ou l'agrandissement d'élevages industriels, ignorant sciemment leurs impacts sur les riverains (pollution de l’eau, pollution de l’air, odeur nauséabonde, risques d’accidents industriels, etc).

Loin de simplifier le quotidien des éleveurs, ces mesures créent de l'insécurité juridique par l'anticipation incertaine d'évolutions législatives européennes et l'évaluation environnementale au cas par cas plutôt que systématique.

En réalité, cette loi reste controversée sur des aspects essentiels : les conditions réelles d'encadrement et à quoi servent les pesticides dans une stratégie agricole durable. Sans évaluation rigoureuse des alternatives, la portée du texte est limitée. Les experts dénoncent un manque d'ambition à l'heure où l'impact des pesticides sur la santé humaine, notamment les pesticides cancérigènes, et la réduction des pesticides devraient guider les décisions politiques. Cette réautorisation controversée mine également la confiance des consommateurs envers les labels bio, que les citoyens associent légitimement à une garantie de sécurité alimentaire et environnementale.

Foire aux questions

1. Qu'est-ce que la loi Duplomb exactement ?

La loi Duplomb est une proposition de loi française définitivement adoptée le 8 juillet 2025. Officiellement intitulée "lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur", elle vise à réautoriser l'usage de certains pesticides précédemment interdits, notamment des néonicotinoïdes, sous certaines conditions dérogatoires ou à faciliter l'installation d'élevage de grande taille malgré les risques qu'ils font peser sur l'environnement.

2. Quels pesticides sont réautorisés par la loi Duplomb ?

La loi permet principalement la réintroduction de l'acétamipride, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes. Elle ouvre également la voie à une réautorisation pour trois ans renouvelables de plusieurs autres néonicotinoïdes, substances surnommées "tueurs d'abeilles" en raison de leur impact sur les pollinisateurs.

3. Pourquoi les néonicotinoïdes avaient-ils été interdits ?

Ces pesticides avaient été interdits car ils sont particulièrement toxiques pour les abeilles et autres pollinisateurs. Ils perturbent le système nerveux des insectes, causent des troubles de l'orientation et contribuent au déclin des populations d'abeilles, essentielles à la pollinisation et à la biodiversité.

4. Qui a proposé cette loi et pourquoi ?

La loi porte le nom de son rapporteur. Elle répond aux demandes de certains agriculteurs qui affirment manquer d'alternatives efficaces pour protéger leurs cultures contre certains ravageurs, notamment dans des filières comme la betterave sucrière face aux pucerons verts.

5. Quelles sont les principales critiques formulées contre la loi Duplomb ?

Les opposants dénoncent un recul environnemental majeur qui va à l'encontre des objectifs de réduction des pesticides. La Ligue contre le cancer s'inquiète d'une aggravation de l'exposition aux pesticides. Les écologistes qualifient ce texte de "loi poison" et alertent sur les risques pour la santé publique et la biodiversité.

6. Y a-t-il eu une mobilisation contre la loi Duplomb ?

Oui, une mobilisation sans précédent. Une pétition demandant l'abrogation de la loi a recueilli plus de 2 millions de signatures, pulvérisant tous les records de participation citoyenne sur ce type de sujet. Cette mobilisation témoigne de l'inquiétude profonde des citoyens. Alors où nous écrivons ces lignes, de nouvelles signatures continuent d'affluer.

7. La loi Duplomb prévoit-elle des conditions d'usage strictes ?

Bien que des conditions dérogatoires soient mentionnées, les critiques soulignent que ces encadrements restent insuffisants pour garantir la protection de l'environnement et de la santé. Les autorisations sont prévues pour trois ans renouvelables, ce qui inquiète les défenseurs de l'environnement.

8. La loi Duplomb est-elle compatible avec les objectifs du Plan Écophyto ?

Non, cette loi entre en contradiction avec les ambitions du Plan Écophyto qui vise à réduire l'usage des pesticides en France. Elle représente un pas en arrière par rapport aux engagements pris en matière de transition agroécologique et de protection de la biodiversité.

9. Quel impact sur les consommateurs et la qualité alimentaire ?

Les inquiétudes portent sur une potentielle augmentation des résidus de pesticides dans les aliments et l'eau. La réautorisation de substances toxiques pourrait compromettre la qualité sanitaire des produits alimentaires et aggraver l'exposition des consommateurs à des molécules dangereuses.

10. Existe-t-il des alternatives à ces pesticides réautorisés ?

C'est le cœur du débat. Tandis que les promoteurs de la loi affirment qu'il n'existe pas d'alternatives efficaces, les opposants soutiennent que des solutions agroécologiques existent mais nécessitent un accompagnement et des investissements dans la recherche et le développement de pratiques durables. Le manque d'alternatives reflète aussi un sous-investissement dans l'innovation agricole écologique.

Comment agir à nos côtés pour une agriculture durable et juste !

👉 Se faire sa propre idée et donner son avis en répondant à 6 questions sur la loi Duplomb :

👉 Interpeller les députés en étant le plus nombreux possible

Loi Duplomb pour l’agriculture : ce que vous devez savoir

La proposition de loi dite « PPL Duplomb », visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, est examinée durant tout le mois de mai à l’Assemblée nationale. Entre reculs sur les pesticides et conditions favorables aux plus gros exploitants intensifs, ce texte nous inquiète. Loin d’être un plan de sauvetage pour le monde agricole comme il est présenté par ses défenseurs, il représente un danger à la fois pour la biodiversité et la santé, mais aussi pour le monde agricole dans son ensemble. La bonne nouvelle ? Il est encore possible de le stopper. Pour y parvenir, nous devons agir ensemble et vite !

Mobilisez-vous avec nous, Générations Futures, France Nature Environnement, Greenpeace France, 4PATTES, CIWF France en adressant un email aux députés pour s’opposer au texte. Tout est préparé pour vous simplifier la tâche. Message pré-rédigé, adresses email des destinataires déjà saisies….Tout est prêt, il n’y a plus qu’à cliquer.

Pourquoi la loi « Duplomb » promet un retour en arrière qui ne sera bon pour personne ?

Sous couvert de répondre aux revendications légitimes du monde agricole, cette proposition de loi soutient une agriculture toujours plus intensive au détriment de notre environnement et de notre santé. Elle représente un recul environnemental majeur alors même que l’agence française de santé (l'ANSES) vient de confirmer l'impact des pesticides sur le développement neuronal des enfants et que nous faisons face à un effondrement alarmant de la biodiversité.

Parmi les mesures les plus problématiques :

Un assouplissement des règles sur les pesticides.

La proposition de loi prévoit, au mépris des avis défavorables des agences de sécurité sanitaires française (ANSES) et européenne (EFSA) la réintroduction de l’Acétamipride, un pesticide néonicotinoide pourtant interdit depuis 2018. Ce redoutable pesticide tue les abeilles même à de très faibles doses et il est dangereux pour la santé humaine . Des études l’associent à des problèmes de neuro-développement chez le fœtus, à des altérations du foie et à des perturbations hormonales…

Elle souhaite plus globalement favoriser l’usage des pesticides de synthèse dans les fermes conventionnelles. Pour y parvenir, il est envisagé d’affaiblir le rôle et l’indépendance politique et économique de l’ANSES, notamment grâce à la création d’un conseil de professionnels et de syndicats agricoles pouvant imposer des priorités d’usages de pesticides.

Un allègement de la réglementation pour favoriser la construction de gros élevages intensifs.

Au prétexte d’une plus grande compétitivité des éleveurs, la loi prévoit d’assouplir la réglementation des installations d'élevage soumises à ICPE, autrement dit des installations agricoles à fort impact environnemental qui génèrent méthane et nitrates – valant à la France des condamnations régulières – mais aussi des émanations d’ammoniac. Cela se justifie d’autant moins que seuls 3% des exploitations les plus intensives pourraient en bénéficier. En effet, la majorité des éleveurs en difficulté ne sont pas concernés par ces normes. Il faudrait au contraire aider à maintenir les fermes à taille humaine et sécuriser des débouchés de qualité.

Pour couronner le tout, favoriser de telles exploitations freinerait l’installation des jeunes agriculteurs ; aggravant la problématique du renouvellement des générations en agriculture.

Pourquoi pensons-nous pouvoir stopper la loi Duplomb ?

En février dernier, nous avons dû nous mobiliser en urgence lors du vote de la Loi d’Orientation Agricole (LOA) et avons obtenu une victoire déterminante : le maintien de l’objectif national de développement de l’agriculture biologique (21% de surfaces agricoles utiles en bio d’ici 2030). Un objectif qui avait été supprimé du texte initial, menaçant directement l’avenir du bio en France. Dans un projet de loi qui renforçait l’agriculture intensive, les pesticides et l’élevage industriel, la disparition de cet objectif aurait marqué un recul historique pour la transition écologique.

En moins de 48 heures, la Fondation a mobilisé près de 100 organisations partenaires, lancé une pétition qui a rassemblé plus de 62 000 signatures en une semaine et réalisé un travail de plaidoyer stratégique auprès des parlementaires.

Si nous avons réussi pour la LOA, nous pouvons réussir pour la loi Duplomb. Nous sommes nombreux·ses à vouloir un avenir où agriculture rime avec respect du vivant et de la santé. C’est le moment de le faire savoir en envoyant un message aux parlementaires pour stopper le texte.

Comprenez plus précisément ce qui se joue avec la Loi Duplomb et faites-vous un avis

Vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce que prévoit la loi ? Nous vous proposons de prendre moins de 4 minutes pour compléter notre enquête « Loi Duplomb pour l’agriculture : quels impacts sur votre vie et la nature ? ». En 6 questions, découvrez ce qui se joue vraiment et dites-nous ce que vous, vous en pensez.

Comment protéger la biodiversité, les consommateurs et les agriculteurs ?

Parce que les agriculteurs méritent mieux qu'une déréglementation environnementale qui ne profitera qu'à une minorité au détriment des autres; parce que les exemples se multiplient pour démontrer qu’un autre modèle basé sur l’agroécologie existe déjà et qu’il fonctionne, la Fondation agit auprès des décideurs politiques pour défendre 4 chantiers clés :

- Des mesures de conseil et d’accompagnement des agriculteurs pour réduire l’utilisation de pesticides.

- Un soutien renforcé aux pratiques agroécologiques qui préservent notre environnement.

- Une meilleure répartition de la valeur dans les filières agricoles.

- Un accompagnement des agriculteurs vers des modèles plus résilients et moins dépendants aux intrants chimiques et aux importations (80% des engrais de synthèse sont importés, notamment de Russie, et 3 millions de tonnes de soja sont importées chaque année).

Découvrez aussi les témoignages de Daniel, Jean-Bernard et Pierre qui expliquent pourquoi ils ont choisi de s’orienter vers l’agroécologie.

Souveraineté alimentaire : pourquoi le « réarmement agricole » est une impasse

Face à la multiplication des crises mondiales, la tentation est grande de miser sur un « réarmement alimentaire » présenté comme la solution miracle à nos vulnérabilités. Pourtant, cette stratégie d’intensification agricole, loin de garantir notre souveraineté, aggrave notre dépendance et met en péril la résilience de notre système alimentaire.

Des chiffres qui interpellent

Dans une note publiée aujourd’hui avec nos partenaires, nous mettons en lumière des faits préoccupants :

- Depuis le début du conflit en Ukraine, les importations françaises d’engrais russes ont bondi de 86 %. La France, pourtant grande puissance agricole, dépend désormais massivement de la Russie pour ses engrais et importe 95 % de son soja.

-

La proposition de loi Duplomb, qui sera prochainement débattue, ne fait que renforcer un modèle agricole dépassé. Ce modèle nous enchaîne aux importations et aux fluctuations géopolitiques, tout en épuisant nos sols et nos agriculteurs.

Un modèle à bout de souffle

Poursuivre dans cette voie, c’est s’enfermer dans une logique productiviste qui ne répond ni aux enjeux écologiques, ni à la nécessité d’une véritable autonomie alimentaire. Les crises récentes l’ont montré : notre modèle agricole actuel est fragile et vulnérable.

La véritable souveraineté ne viendra pas d’une fuite en avant, mais d’une transformation profonde de notre système agricole :

-

Briser notre dépendance aux engrais de synthèse importés

-

Relocaliser massivement la production de protéines végétales

-

Investir sérieusement dans la transition agroécologique et accompagner la réduction de la consommation d’engrais de synthèse, notamment via une alimentation « moins et mieux » de viande

L’autonomie alimentaire n’est pas un luxe écologique, c’est une nécessité stratégique et urgente.

Achats de bio en baisse : quel rôle de la distribution ?

Alors que la loi d’orientation agricole votée en février 2025 réaffirme l’objectif ambitieux de 21% de surface agricole utile en bio d’ici 2030, force est de constater que la consommation des ménages ne suit pas. Entre 2020 et 2023, les ventes de produits bio ont baissé de 12% en grande distribution. La faute aux consommateurs ? Pas si simple selon la Fondation qui épingle une grande distribution qui ne joue pas son rôle. Pour y voir clair, la Fondation a étudié les stratégies des 8 principaux groupes français de distribution qui pèsent, à eux seuls, près de 60% des ventes de produits alimentaires en France.

Télécharger le rapport complet

Découvrez dans ce rapport les stratégies adoptées par la grande distribution, en matière de développement et promotion des filières issues de l’agriculture biologique.

Je télécharge le rapport (format pdf - 3 Mo)

Par leurs stratégies, les distributeurs orientent les comportements alimentaires.

Si la hausse des prix et les difficultés économiques jouent un rôle dans le recul de la consommation de bio, il convient aussi de ne pas sous-estimer le pouvoir de la grande distribution sur les comportements des consommateurs. Car ces derniers ne peuvent pas tout : Comment acheter des produits bio si l’on n’en trouve pas suffisamment en magasin ? S’ils ne sont pas accessibles financièrement ? Ou si les messages publicitaires et promotions mettent en avant d’autres produits ? Toutes ces questions trouvent des réponses dans ce que l’on appelle l’environnement alimentaire, autrement dit les conditions physiques, économiques, socio-culturelles et cognitives de nos pratiques alimentaires.

C’est sous ce prisme que la Fondation a étudié les stratégies des 8 principaux groupes français de distribution. Avec l’appui du cabinet CERESCO, elle a conduit une revue des documents publics disponibles (rapport RSE, rapport d’activités, programmes de fidélité, supports de communication, réseaux sociaux de l’enseigne, articles de presse) et réalisé des entretiens avec des distributeurs entre décembre 2024 et février 2025. Sur les 8 distributeurs étudiés, 5 ont accepté d’y répondre : Carrefour, Coopérative U, Lidl, Les Mousquetaires/Intermarché et Casino/Monoprix. Pour Aldi, Auchan et Leclerc, l’évaluation s’est uniquement basée sur les données disponibles publiquement.

ÉVALUÉES DE A à G SUR DES INDICATEURS-CLÉS, LES ENSEIGNES RÉVÈLENT LEURS INSUFFISANCES SUR CHACUN DES PILIERS DE l’ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE.

La Fondation a évalué de A à G les engagements et efforts réalisés par les enseignes pour promouvoir la bio, en sélectionnant, pour chaque pilier de l’environnement alimentaire, deux indicateurs-clé qui illustrent la stratégie des enseignes.

Pilier stratégie et transparence : les distributeurs obtiennent la note globale F

Pour établir cette évaluation, la Fondation s’est intéressée à l’existence d’une stratégie bio chez les enseignes et à la présence d’objectifs chiffrés (en termes de référencement, de prix et de communication). Résultat : le bio est sorti de la feuille de route de la plupart des distributeurs ; plus aucun ne présente d’objectif chiffré en matière d’agriculture biologique.

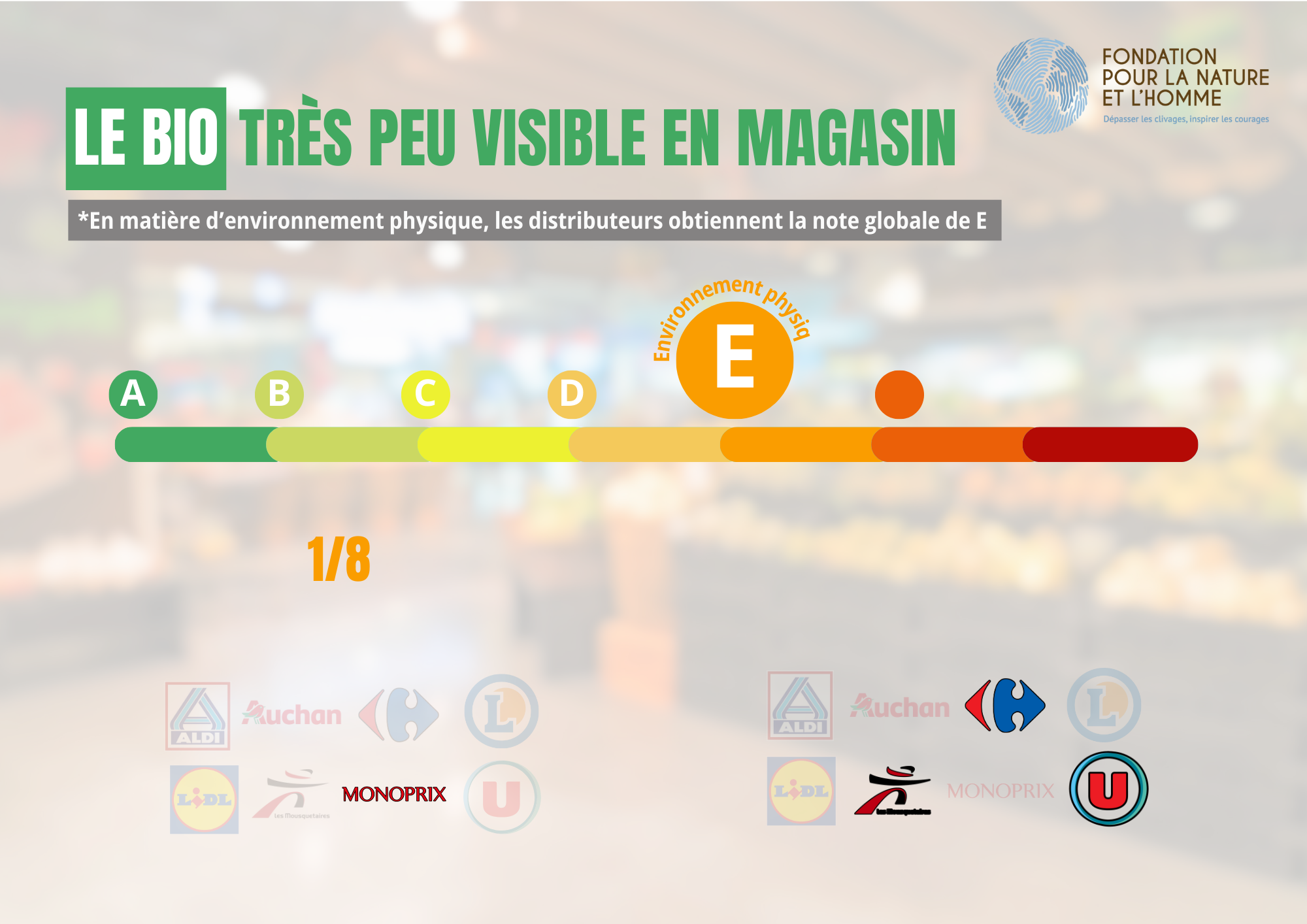

Pilier environnement physique : les distributeurs obtiennent la note globale E

Pour évaluer ce pilier, la Fondation s’est intéressée à la présence d’offre biologique en magasin ainsi qu’à la visibilité des produits bio en rayon, sur les catalogues, les sites et drives. Résultat : trop peu de bio disponible dans les rayons et une part d’offre qui connaît une forte diminution depuis la crise (avec notamment 7 à 25% de références bio en moins selon les enseignes entre 2022 et 2023 ).

Pilier Environnement économique : les distributeurs obtiennent la note globale D.

Pour évaluer ce pilier, la Fondation s’est intéressée à l’écart de prix entre le bio et le conventionnel, ainsi qu’à l’intégration du bio dans les programmes fidélité des enseignes. Résultat : 2 enseignes sur 8 ont un écart de prix évalué à plus de 70%[1] alors que certaines parviennent à le maintenir sous les 60%, d’après l’étude la plus récente sur le sujet. Notons aussi que seule 1 enseigne possède un programme de fidélité dédié au bio. Pour les autres, le bio est soit absent du programme de fidélité, soit présent mais d’une manière non quantifiée.

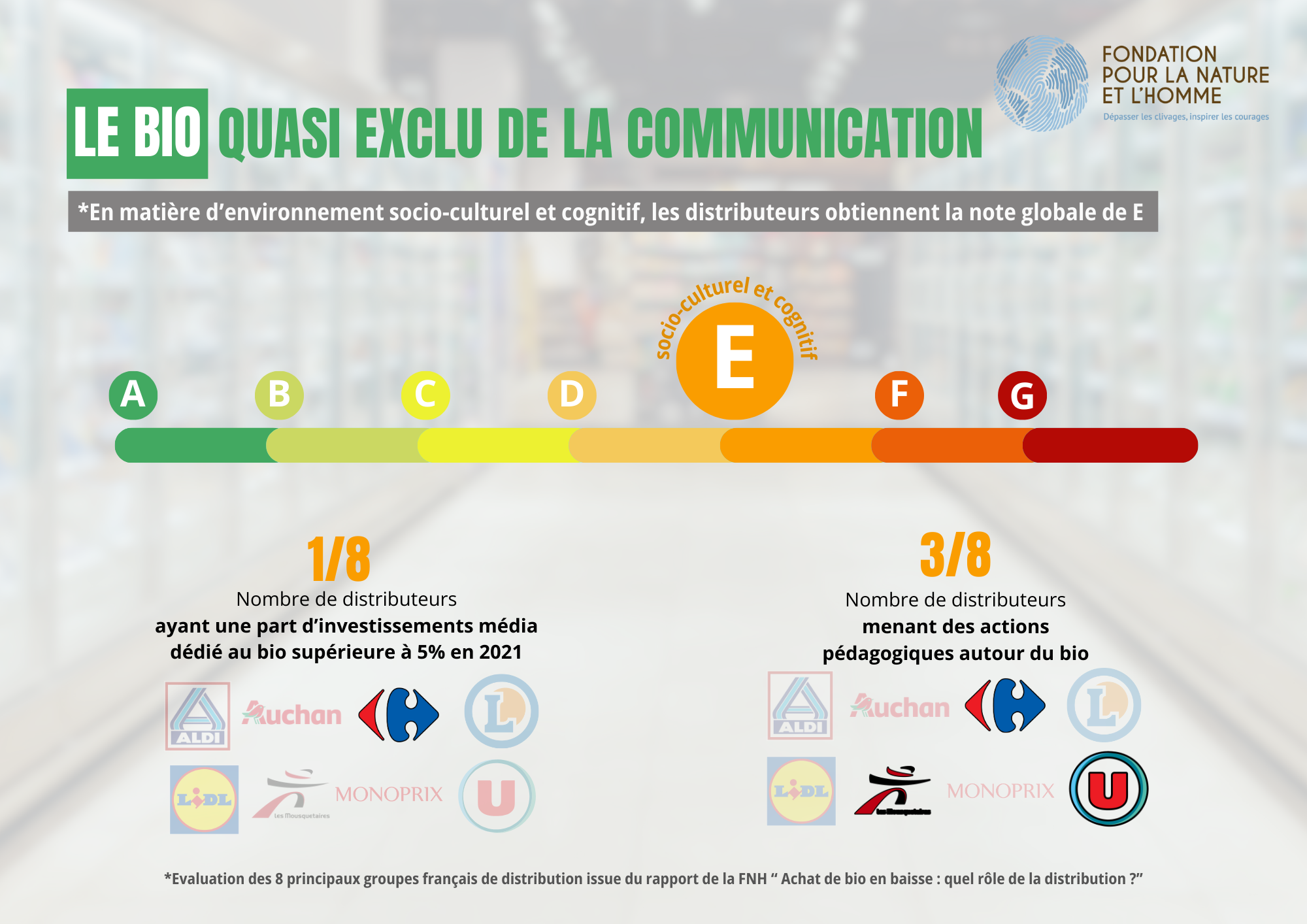

Pilier socio-culturel et cognitif : les distributeurs obtiennent la note globale E

Pour évaluer ce pilier, la Fondation s’est intéressée à la part des investissements publicitaires dédiée au bio en 2021, au soutien de la campagne BioReflexe de l’Agence Bio et aux actions diverses déployées par les enseignes pour améliorer l’état des connaissances des consommateurs. Résultat : 7 enseignes sur 8 ont dédié moins de 5% de leurs investissements média à la bio en 2021, lui réservant une part dérisoire au regard des sommes investies, et seule 3 enseignes mènent des actions pédagogiques en faveur de la bio.

Que peuvent faire les enseignes pour favoriser la bio ?

Pour atteindre l’objectif de 21% de surface agricole utile en bio d’ici 2030, la Fondation estime qu’il va falloir multiplier par 2 la part de bio dans la consommation à domicile, en passant de 6 à 12%. Pour y parvenir, elle pose 6 recommandations clés entre les mains des distributeurs et des décideurs :

Pour les distributeurs :

- Fixer, publier et piloter des objectifs ambitieux, pour atteindre au moins 12% de ventes alimentaires bio en 2030.

- (Re)nouer des liens avec l’amont de filières biologiques, en enclenchant un dialogue avec leurs représentant.e.s pour établir des feuilles de routes, et en multipliant les engagements tripartites sur les filières bio.

- Renforcer la communication et la formation sur le label bio, non-seulement auprès des consommateurs en renforçant les opérations de promotion et de communication sur le label, mais aussi et surtout en interne en formant les équipes et la direction au plus-values de la certification bio.

Ces engagements sont à compléter par un appui de l’Etat, afin qu’ils ne restent pas des vœux pieux :

- Ancrer l’objectif de 12% de ventes alimentaires biologiques dans la loi, à l’instar de ce qui a été fait avec les 20% en restauration collective publique et privée dans le cadre d’EGAlim.

- Exiger plus de transparence sur la construction des prix bio envers les industriels et distributeurs, en renforçant le mandat et les moyens de l’OFPM sur ce volet, et en prévoyant un encadrement des marges si des déséquilibres défavorables aux produits de qualité sont constatés.

- Doter les structures du secteur bio de moyens suffisants pour la promotion, la pédagogie et la production de données concernant le label (en particulier l’Agence bio). Poser les bases d’une réflexion autour de la structuration d’une démarche de type interprofessionnelle pour fluidifier la relation entre maillons des filières et permettre la construction de feuilles de route.

Télécharger le communiqué de presse

Découvrez nos 6 propositions qui changeraient la donne.

Je télécharge le CP (format pdf - 5 Mo)

Mesures miroirs : l’Europe abandonne son agriculture

Alors que l'agriculture européenne traverse une crise profonde, la lutte contre la concurrence déloyale aurait dû être un pilier central de la vision pour le futur de l'agriculture européenne présentée cette semaine. Pourtant, le Commissaire européen Christophe Hansen a relégué cette problématique au second plan, laissant de côté des mesures essentielles pour protéger les producteurs européens face à la concurrence déloyale liée à des normes inéquitables. Entre la distorsion de concurrence causée par des produits importés à bas coût et de multiples reculs environnementaux, l'Europe semble se détourner des solutions nécessaires à sa souveraineté alimentaire et à la préservation de ses standards environnementaux.

Le recul européen face à la concurrence déloyale : un revers pour l'agriculture

Le Commissaire européen, Christophe Hansen, a récemment dévoilé sa vision pour l’agriculture européenne. Cependant, contrairement aux engagements initialement affichés, la lutte contre la concurrence déloyale et la poursuite du déploiement du Pacte vert ne figurent plus parmi les priorités. Le document dévoilé ce mercredi met finalement de côté des mesures cruciales comme les mesures miroirs, qui auraient permis de garantir l’application des normes européennes sanitaires et environnementales aux produits importés.

Les mesures miroirs, un des dispositifs clé pour rétablir une concurrence loyale, ont fait l’objet d’un engagement flou dans la vision politique partagée par le commissaire européen. Elles auraient pourtant permis d’imposer aux produits importés des normes équivalentes à celles en vigueur dans l’UE en matière sanitaire et environnementale. Se priver de ces outils représenterait un recul majeur qui pénalisera les producteurs européens, dont les produits respectent des critères environnementaux et sanitaires importants, pour un coût souvent plus élevé. Cette situation renforce l'injustice ressentie par les agriculteurs européens qui subissent une concurrence déloyale de produits importés à bas prix.

Ce refus d’intégrer une clause miroir dans les accords commerciaux agricoles renforce une concurrence déloyale structurelle. En l’absence de mécanismes contraignants, les importations agricoles continuent de contourner les normes sanitaires et environnementales imposées aux producteurs européens.

L'importation de produits à bas coût : un frein à la transition des producteurs européens

L’Europe continue d’importer des produits agricoles dont la production ne respecte pas les mêmes standards que ceux imposés aux agriculteurs européens. Des produits comme le soja OGM brésilien, le bœuf traité aux antibiotiques promoteurs de croissance ou encore les noisettes turques traitées avec des pesticides interdits en Europe, sont des exemples flagrants de distorsion de concurrence. Ces produits, souvent produits à bas coût, arrivent sur le marché européen et concurrencent directement les productions européennes, accentuant la perception d’injustice et de fragilité du secteur agricole pour s’engager dans la transition agroécologique.

L’accord de libre-échange avec le Mercosur, dont les négociations ont récemment abouti, a cristallisé les tensions entre les producteurs européens et les institutions de l’UE. En réduisant considérablement les droits de douane, cet accord ouvre les portes à une importation accrue de produits agricoles en provenance d’Amérique du Sud, où les normes environnementales et sanitaires sont souvent moins strictes qu’en Europe. Cette baisse des protections tarifaires fragilise encore davantage les producteurs européens, déjà confrontés à des prix plus élevés en raison des exigences réglementaires de l’UE.

L'accord Mercosur illustre aussi le manque de protectionnisme défensif dans une union douanière trop permissive. Sans cadre clair d’harmonisation des normes, ces accords compromettent la souveraineté alimentaire de l’Europe et sapent la confiance des filières agricoles nationales.

La simplification réglementaire et ses conséquences sur la transition écologique

Le désir de simplification réglementaire, souvent mis en avant par les institutions européennes, risque de compromettre la capacité de l'UE à défendre ses standards et à la renforcer. En allégeant les obligations imposées des acteurs économiques, notamment ceux en matière de respect des droits humains et de l'environnement, l'UE pourrait rendre plus difficile l’application de mesures de réciprocité sur les produits importés. La future loi Omnibus, qui allège certaines de ces obligations, pourrait ainsi fragiliser les efforts pour garantir la traçabilité et la conformité des produits en provenance des pays tiers et fragiliser les mesures miroirs qui pourraient rétablir un équilibre.

Pourtant, la lutte contre la concurrence déloyale ne doit pas reposer uniquement sur les épaules des services publics. Le secteur privé, notamment les entreprises et les distributeurs, ont un rôle crucial à jouer. En soutenant l’application de normes élevées, les acteurs économiques peuvent contribuer à renforcer la durabilité de l’agriculture européenne. Cette mobilisation doit accompagner le déploiement de mesures politiques de régulation du commerce mondial au niveau européen.

L’agroécologie, une transition nécessaire pour la souveraineté alimentaire de l’Europe

Pour assurer un avenir durable et souverain pour l’agriculture européenne, l’UE doit impérativement accélérer sa transition agroécologique. Cette approche, qui mise sur des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, est essentielle pour restaurer la qualité des sols et préserver la biodiversité. Toutefois, cette transition ne pourra se faire sans une réforme profonde des politiques agricoles et sans des mesures concrètes pour garantir des prix justes aux producteurs qui choisissent cette voie. Le refus de mettre en œuvre des mesures comme les miroirs environnementaux constitue une erreur qui compromet cette transition.

La Politique Agricole Commune (PAC) doit être repensée pour répondre aux défis du XXIe siècle. Il est urgent de conditionner les aides financières aux fermes qui se lancent dans des pratiques agroécologiques et qui respectent des critères environnementaux stricts. L’agriculture européenne a besoin de soutien pour faire face à la concurrence mondiale, mais ce soutien doit être orienté vers des solutions durables et équitables. Cela nécessite une refonte complète de la PAC, qui doit intégrer des critères de durabilité à tous les niveaux, et non simplement se concentrer sur des aides directes sans contreparties.

Il devient urgent de renforcer le soutien aux agriculteurs français. La Politique Agricole Commune doit défendre une agriculture résiliente, capable de rivaliser avec les modèles agricoles exportés via des accords peu contraignants. C’est aussi une condition essentielle à la défense des agriculteurs français.

Solidarité internationale et mesures miroirs : harmoniser les standards agricoles mondiaux

Les mesures miroirs ne doivent pas être uniquement un instrument de protection des producteurs européens. Elles doivent également être vues comme un outil de solidarité internationale. L’UE a la responsabilité d’accompagner certains pays tiers dans l’amélioration de leurs standards agricoles pour qu'ils puissent continuer à accéder au marché européen. Cela passe par une aide financière ciblée et un accompagnement pour élever les exigences de production tout en permettant un commerce équitable et juste.

Enfin, il est crucial que l’Europe engage une véritable transition pour soutenir ses agriculteurs. Cela ne peut se faire sans garantir que les producteurs européens vivent dignement de leur travail. La répartition équitable de la valeur et la lutte contre les asymétries de pouvoir dans les filières agroalimentaires sont des priorités pour éviter une course effrénée à la compétitivité. Les décisions politiques actuelles risquent de maintenir un système où les agriculteurs sont les grandes victimes, au détriment de la durabilité et de la santé publique.

Foire aux questions

Pourquoi les mesures miroirs sont-elles essentielles à l’agriculture européenne ?

Comment la concurrence déloyale affecte-t-elle les producteurs français ?

Quels risques présente l’accord avec le Mercosur pour l’agriculture ?

En quoi consiste la clause miroir dans les échanges commerciaux ?

Quelles sont les limites actuelles de la Politique Agricole Commune ?

Comment l’harmonisation des normes pourrait-elle améliorer le commerce agricole ?

Le protectionnisme agricole est-il compatible avec une économie ouverte ?

Peut-on renforcer la souveraineté alimentaire sans exclure les pays tiers ?

Quel rôle les normes sanitaires jouent-elles dans la transition écologique ?

Pourquoi soutenir les agriculteurs français face à la concurrence mondiale ?

Existe-t-il d'autres articles sur ce sujet ?

Une loi d’orientation agricole régressive

Hier soir, députés et sénateurs ont trouvé un accord en Commission Mixte Paritaire (CMP) sur le texte de loi d'orientation agricole. Nous l'avons déploré depuis des mois, ce texte s'est éloigné progressivement de ses objectifs initiaux, à savoir installer massivement des paysans et accélérer la transition agroécologique.Nous restons consternés par la promotion d’un modèle agricole productiviste dont la situation actuelle(conditions de vie des agriculteurs, impacts environnementaux, résilience, souveraineté) devrait en elle-même suffire à le discréditer et à s'en éloigner.

La FNH appelle au rejet du texte lors des votes finaux à l’Assemblée Nationale et au Sénat ainsi qu’à la plus grande vigilance et fermeté quant à la proposition de loi de Laurent Duplomb, examinée au Printemps.

Selon Thomas Uthayakumar, directeur des programmes et du plaidoyer à la Fondation : "la copie actuelle trahit les promesses faites aux agriculteurs et à la société civile de fixer un cap pour répondre aux défis environnementaux et du renouvellement des générations”.

- Alors que ce texte est né de l’urgence à installer de nouveaux agriculteurs, aucun levier concret n’est inscrit dans ce texte. Pire, la promotion de pratiques intensives est un laisser-passer à l’agrandissement et à la concentration des exploitations. La version finale du texte ne comporte ainsi plus de mention au soutien à l’élevage pâturant mais facilite au contraire la construction et l’agrandissement d’élevages intensifs.

- Concernant les pesticides, le texte traduit la volonté des sénateurs d’abandonner toute volonté politique de réduire leurs usages, y compris pour les néonicotinoïdes, alors que leurs effets sur la santé sont documentés et alarmants.

Au milieu d’une longue liste de reculs environnementaux, la FNH salue seulement le retour des objectifs de développement des surfaces en bio, arrachés de haute lutte après des mois de mobilisation.

Salon de l'Agriculture 2025 : trois débats pour passer des intentions aux solutions

Le Salon International de l’Agriculture, est le rendez-vous incontournable du monde agricole. Il revient pour sa 61e édition sous le thème « L'Agriculture, cette fierté française ». Nous sommes fiers d'y participer à nouveau cette année pour démontrer qu’il est possible de permettre l’accès à une alimentation bio et durable au plus grand nombre et d'offrir aux agriculteurs et éleveurs les conditions socio-économiques pour faire évoluer leurs pratiques vers l’agroécologie.

En proposant trois tables-rondes les 24 et 27 février, nous mettrons en lumière les défis et les opportunités de l’agroécologie pour notre santé, celle de la nature et dans la vie quotidienne des agriculteurs et agricultrices qui la pratiquent.

Nos évènements au SIA à ne pas manquer :

Contrats tripartites, une solution à la crise de l'élevage bovin ?

📅 Date : Lundi 24 février à 9h30

📍 Lieu : Stand Max Havelaar France, hall 4, stand C034

🙌 Intervenants : Emmanuel Vasseneix président de la Laiterie de Saint-Denis-De-l’Hôtel, LSDH), Jérôme Chapon président de l’Association des producteurss de lait Pour le Bien Collectif, APBLC), Pascal Robert, responsable des relations agricoles chez Leclerc.

Les mobilisations agricoles s'enchaînent. Trois lois sur les relations commerciales dans l’agriculture ont été adoptées et une quatrième est en préparation. Dans ce contexte, la FNH veut mettre en lumière un enjeu clé : le partage de la valeur dans l’élevage bovin, où la pauvreté est la plus forte du secteur agricole. Nos études sur l’élevage laitier et allaitant montrent l’ampleur du problème. Cette conférence explorera une solution porteuse d’avenir, à la fois juste pour les éleveurs et qui peut être bénéfique pour la nature : les contrats tripartites.

La restauration collective peut-elle devenir un moteur de l’agriculture bio et durable ?

📅 Date : Jeudi 27 février à 14 h.

📍 Lieu : Stand Max Havelaar France

🙌 Intervenants : Sarah Pecas, directrice de la mobilisation des acteurs du territoire, et Marie Rapaud, chargée de mission alimentation (FNH), Grégory Meche, directeur de la Caisse des écoles du 20e, Un directeur de CROUS (À confirmer)

Dans la restauration collective, la loi EGalim a lancé une dynamique pour contribuer à la transition agroécologique, à table et dans les territoires. Malgré les difficultés du quotidien, les acteurs de la restauration collective jouent tous les jours un rôle indispensable… À travers des témoignages de cantines engagées dans la démarche Mon Restau Responsable®, nous verrons comment il leur est possible de proposer des repas savoureux, bons pour la santé et respectueux de la nature, tout en soutenant des filières agricoles durables et rémunératrices pour les agriculteurs.

Quel avenir pour les mesures miroirs dans le nouveau mandat européen

📅 Date : Jeudi 27 février, 11h30

📍 Lieu : Stand Max Havelaar France, hall 4 stand C034

🙌 Intervenants : FNH, Institut Veblen

En partenariat avec l’Institut Veblen, nous ferons le point sur les avancées européennes concernant les mesures miroirs et leur impact sur la souveraineté alimentaire.

Pourquoi venir nous rencontrer ?

- Échanger avec des experts : nos intervenants partageront leurs expériences et analyses sur les grands enjeux agricoles actuels.

- Découvrir des solutions qui font leurs preuves : nous présenterons des initiatives concrètes pour favoriser une agriculture qui protège la santé et l'avenir de celles et ceux qui la pratiquent.

- Gagner en compréhension sur des enjeux complexes et ainsi contribuer à soutenir nos messages et propositions auprès de vos proches.

Informations pratiques

📍 Le Salon se tiendra au Parc des Expositions de Paris, Porte de Versailles.

Retrouvez-nous au Pavillon 4 sur le stand Max Havelaar France. Pour réserver vos billets, rendez-vous sur le site officiel du Salon de l’Agriculture

LOA au Sénat, un coup de massue pour l’agriculture biologique et la transition agroécologique

Le Sénat achève, le 06 février 2025, l’examen en plénière de l’article 1 de la loi d’orientation agricole, dont l’ambition a été constamment affaiblie au fur et à mesure de l’examen du texte depuis presque un an. La Fondation pour la Nature et l’Homme est consternée par les amendements votés par les sénateurs, le plus souvent avec le soutien de la Ministre de l’Agriculture. Choisir de rejeter purement et simplement les objectifs de développement des surfaces en agriculture biologique qui devaient pourtant être réintroduits dans le texte grâce à une mobilisation de la société civile (à l’initiative de la FNH) est inquiétant. Choisir d’abandonner toute ambition politique en matière de réduction de l’usage des pesticides, est consternant. Choisir de supprimer du texte toute mention à des objectifs de transition agroécologique et détourner le principe de « non régression de la souveraineté alimentaire » pour favoriser une production toujours plus intensive est atterrant !

Pourquoi voter le texte en l’état serait une grave erreur ?

Thomas Uthayakumar, directeur du plaidoyer et des programmes à la Fondation pour la Nature et l’Homme explique : « En supprimant les objectifs de surfaces en agriculture biologique et en se privant de toute ambition politique en matière de pesticides, le texte vient mettre un nouveau coup de massue à la santé des agriculteurs et de nos concitoyens.

D’autre part, alors que l’on sait à quel point il est primordial de mettre tout en œuvre pour répondre à l’enjeu majeur du renouvellement des générations, le texte n’avance quasiment plus aucune solution pour y parvenir. Pire, en favorisant l’agriculture intensive, cela aura pour conséquence de réduire encore davantage le nombre d’exploitations et d’agriculteurs ».

Alternatives aux pesticides : repenser l’agriculture durable

Alors que la PPL Duplomb favorise les ré-autorisations, il est urgent de repenser l’usage des pesticides dans l’agriculture. Pourtant, des alternatives aux pesticides existent : pratiques d’agroécologie, soutien aux fermes bio, utilisation de semences biologiques adaptées. Ces solutions répondent pleinement à l’enjeu de réduction des pesticides, sans sacrifier la production ni la biodiversité.

Les alternatives aux pesticides sont au cœur d’une agriculture écologique et responsable. En réduisant les résidus de pesticides dans les sols et les cultures, elles préservent la qualité de l’eau et la santé publique. Cette transition s’appuie sur des pratiques concrètes du Plan Écophyto, qui vise une réduction progressive des pesticides tout en soutenant la productivité des exploitations.

LOA et PPL “Duplomb” : Les décideurs politiques vont-ils continuer à céder aux sirènes productivistes ou enfin se ressaisir et offrir de réelles perspectives aux agriculteurs ?

Pour « lever les contraintes des agriculteurs » et « assurer la souveraineté alimentaire », deux textes sont actuellement étudiés au Sénat : la Loi d’Orientation Agricole et la proposition de loi sénatoriale, dite “PPL Duplomb”. Pourvus des mêmes rapporteurs, ces textes entendent répondre aux difficultés des agriculteurs par des mesures axées sur les reculs environnementaux et l’intensification de l’agriculture française. L’année écoulée montre pourtant à quel point les réponses apportées ne répondent en rien aux problématiques. Il est encore temps de changer de voie. Nos travaux démontrent clairement que “sauver” les agriculteurs passera par un meilleur partage de la valeur et un cap clair vers l’agroécologie.

L’enjeu dépasse la seule interdiction des produits phytosanitaires : il s’agit d’un véritable changement de modèle. Encourager les fermes en permaculture et l’agriculture biologique permet non seulement de limiter les pesticides cancérigènes, mais aussi de garantir une meilleure résilience face au changement climatique. Ces approches participent à la restauration des écosystèmes et à la relocalisation des filières agricoles.

Pourquoi les deux textes actuellement au Sénat ne répondent pas aux enjeux auxquels font face les agriculteurs ?

1- Parce la PPL Duplomb rend inatteignable l’objectif de la LOA :

D’un côté, nous avons la LOA (loi d'orientation agricole) qui ambitionne d’enrayer le déclin du nombre d’exploitations. De l’autre, nous avons la “PPL Duplomb” qui porte la réautorisation des pesticides néonicotinoïdes, mortels pour les pollinisateurs, et vise à simplifier la construction d’élevages intensifs. Pourtant, intensifier l’agriculture aura pour conséquence de réduire davantage le nombre d’exploitations et d’agriculteurs. Cela rendra d’autant plus inaccessible économiquement l’installation des nouvelles générations d’agriculteurs, dans des exploitations de plus grande taille. Les propositions de la PPL Duplomb rendent donc impossible l’atteinte de 500 000 agriculteurs et 400 000 exploitations d’ici 2035, comme revendiqué dans la LOA.

2- Parce que l’horizon promis d’une augmentation de la production, grâce à une simplification des normes environnementales, est un mirage.

En effet, les agriculteurs français et européens font face à une stagnation, voire une baisse des rendements à cause du changement climatique et de l’érosion de la qualité des sols. À l’inverse, les avancées environnementales permettront de garantir à l’agriculture sa capacité de produire, grâce à la biodiversité et à ses services rendus, à rebours des récents arbitrages sur la suppression de l’obligation de préserver les espaces semi-naturels (haies, mares, bosquets etc.) pour bénéficier des fonds de la PAC.

“Loin de répondre à ces enjeux et en s’accompagnant, en outre, de la remise en cause systématique du travail d’agences clés comme l’ANSES, l’OFB ou l’Agence Bio, ces textes ne proposent aucune réponse systémique. Pire, une grande partie des mesures portées aura des conséquences en cascade, souvent irréversibles, et qui toucheront en premier lieu les agriculteurs qui continueront à voir leur nombre baisser et leur vulnérabilité s'accroître.”

Plusieurs pratiques concrètes peuvent transformer l’agriculture : l’agroécologie, avec ses rotations diversifiées, protège la biodiversité ; les fermes bio structurées proposent déjà une vision alternative viable ; des semences biologiques, résistantes et locales, réduisent le besoin en produits chimiques. Associées à des désherbants autorisés ou aux principes de l’agriculture écologique, elles inscrivent la production dans une logique durable, loin de l’agriculture intensive et des pesticides interdits.

Les alternatives aux pesticides ne se limitent pas seulement aux techniques culturales. Elles impliquent aussi une réglementation sur les pesticides plus stricte et des normes biologiques renforcées, pour garantir des aliments biologiques sûrs. En valorisant le travail des agriculteurs engagés dans la réduction des intrants, la France peut devenir un modèle de transition agroécologique européenne.

Pour enrayer la disparition des agriculteurs et enclencher la transition agroécologique, il faut répondre à 4 enjeux clés :